佛子嶺水庫

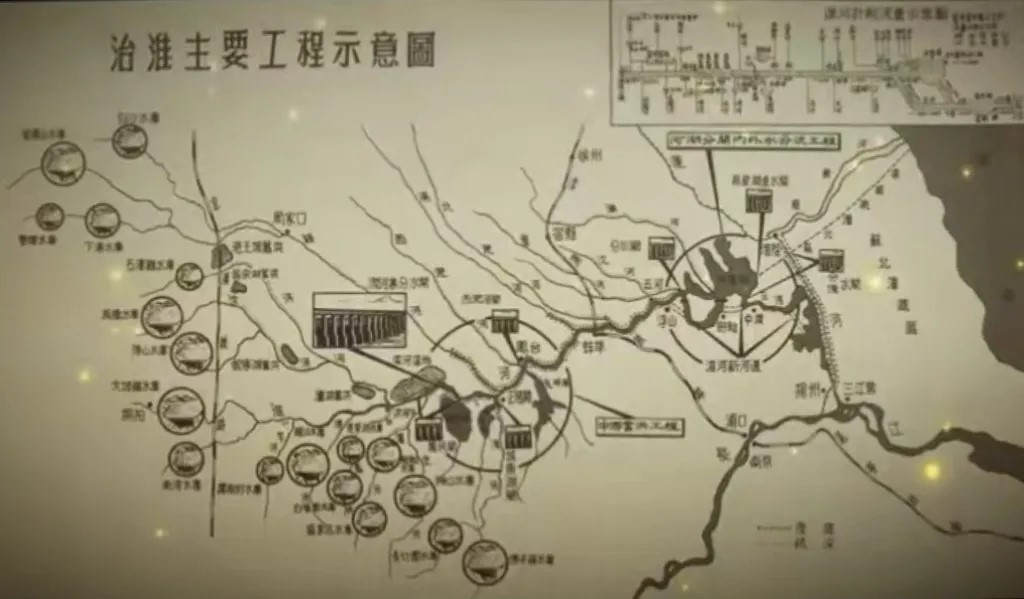

淮河是新中國成立后第一條全面系統(tǒng)治理的大河。70多年來,淮河治理取得顯著成效,防洪體系越來越完善,防汛抗洪、防災(zāi)減災(zāi)能力不斷提高。作為治淮伊始便奮斗在淮河保護治理一線的“治淮人”,為總結(jié)好中水淮河公司70年來治水興水的經(jīng)驗,繼承和發(fā)揚中水淮河人的治水思路和勘測規(guī)劃設(shè)計理念,近期,公司將陸續(xù)推出中水淮河經(jīng)典工程系列專題宣傳,本期帶您走進《回首往昔崢嶸路(一)—— 佛子嶺水庫工程》。

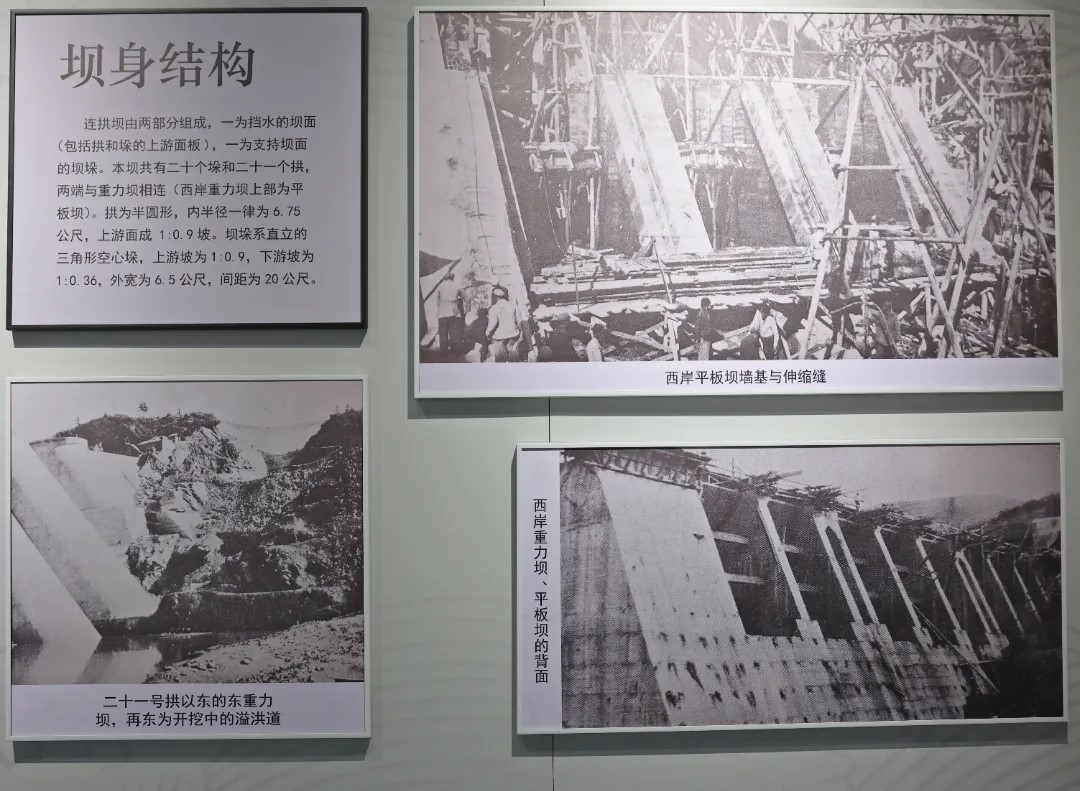

佛子嶺水庫位于安徽省大別山區(qū)霍山縣境內(nèi),壩址坐落于佛子嶺鎮(zhèn)南2.5km,是一座以防洪、灌溉為主,結(jié)合發(fā)電、供水等綜合利用的大(2)型樞紐工程。水庫控制流域面積1840km2,總庫容4.91億m3。樞紐工程由攔河壩、溢洪道、輸水鋼管、發(fā)電廠房等建筑物組成。佛子嶺水庫大壩壩頂軸線長510m,壩垛20座,每個寬6.5m,拱21個,每個內(nèi)徑13.5m,兩端為重力壩。攔河壩主體為新中國第一座鋼筋混凝土連拱壩。

1949年冬,淮河水利工程總局醞釀在淠河?xùn)|支上新建佛子嶺水庫。1950年10月,毛澤東主席發(fā)出“一定要把淮河修好”的偉大號召,新中國第一次治淮高潮如火如荼地開展起來。1951年,淮委工程部(公司前身)編制完成《關(guān)于治淮方略的初步報告》,規(guī)劃上游建成佛子嶺、石漫灘、梅山等7座水庫。

上世紀50年代,我國經(jīng)濟技術(shù)落后,資金嚴重不足,水泥和鋼筋等建筑材料奇缺,大別山區(qū)交通不便,壩址水文資料短缺,治淮老一輩專家們以科學(xué)的態(tài)度,刻苦鉆研的精神,歷經(jīng)三次選址、三次勘測,先后擬定了四個壩址方案、五種壩型進行多方案技術(shù)經(jīng)濟比選,通過專家論證,確定連拱壩設(shè)計方案。

采用連拱壩,水泥用量僅為重力壩的1/5,有效解決了水泥和鋼筋等建筑材料奇缺和大別山區(qū)交通不便、運輸困難等問題;由于水文資料短缺,水庫設(shè)計洪水量主要是依據(jù)潢川水文站的一次暴雨記錄,采用單位過程線計算而得,準確性難以保證,因此易產(chǎn)生水庫運行時由于防洪庫容不足而造成漫壩的危險,采用連拱壩比土壩更安全;另外,可將水力發(fā)電機組設(shè)置在連拱壩壩垛之內(nèi),無需另建廠房,節(jié)約投資。

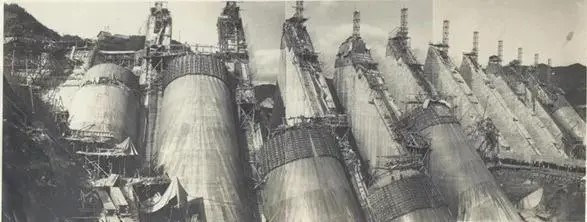

1951年10月,工程開工建設(shè),來自全國各地的建設(shè)者、大學(xué)生響應(yīng)黨的號召,迅速集結(jié)在治淮工地,為新中國第一座鋼筋混凝土連拱壩建設(shè)奉獻青春、揮灑汗水。建設(shè)者們面對世界所建連拱壩不多、國內(nèi)更無先例、相關(guān)經(jīng)驗并不成熟、連拱壩設(shè)計技術(shù)難度大和建造工藝復(fù)雜等難題,他們設(shè)計中刻苦攻關(guān)、勇于創(chuàng)新、精心設(shè)計,施工中嚴格控制施工工藝和施工質(zhì)量、精雕細刻,創(chuàng)造了多項當時國內(nèi)混凝土壩建設(shè)的先進技術(shù)。采用黏土心墻、鋼板樁、帷幕灌漿等技術(shù)解決了圍堰和壩體的防滲問題;采用電動卷揚機、鋼塔、竹質(zhì)腳手架配合手推車解決了水平及垂直運輸難題;采用拖斗、鋼索和電動卷揚機裝置解決了水下開采砂卵石難題。建設(shè)者們邊學(xué)習、邊實踐、邊討論、邊建設(shè),將佛子嶺工地培育成了“佛子嶺大學(xué)”,為新中國培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的水利工程專家。

佛子嶺大壩,橫臥山水間,安然七十載。治淮前輩傾其心血,于歲月中精研細琢,以非凡智慧與堅毅決心,鑄就這巍峨堅實之壩,其設(shè)計理念和精神是對科學(xué)的尊崇、對責任的擔當、對人民的守護,激勵中水淮河人傳承其志,于新時代水利事業(yè)中,續(xù)寫華章,護佑山河永固,讓先輩心血與奉獻,在歷史長河中璀璨長明。2023年1月,佛子嶺水庫入選“人民治水·百年功績”治水工程項目名單。

皖公網(wǎng)安備34011102003644號

皖公網(wǎng)安備34011102003644號